「取締役」「執行役」「執行役員」「社外取締役」「監査等委員」「監査等委員会設置会社」…企業のニュースでよく聞く言葉だけど、実際のところ何が違うのかよく分からない、という人も多いのではないでしょうか。本記事ではそれぞれの意味や役割や責任をできるだけ分かりやすく説明します。各説明に加え、「よくありそうな質問」で内容を理解しやすくしていますので、そちらも是非ご覧下さい。

目次

取締役とは?

まずは「取締役」から説明します。取締役は、会社の「経営陣」の中心的な存在です。法律で、株式会社には必ず取締役を置かなければならないと決まっているので、株式会社には必ず「取締役」がいます。また取締役は社員ではありません。そのため、出社時間の決まりや残業代もなく、自由度の高いポジションとも言えます。取締役の仕事は、主に3つに分けられます。

1. 重要な決定をする

会社の方針や戦略、大きな投資、組織の変更など、会社にとって重要なことを決めるのが取締役会の仕事です。「今期は新事業に10億円投資しよう」「A社を買収しよう」といった重要な決定を行います。代表取締役の場合、会社を代表して最も重い決断をします。「会社の舵取り」ですね。

2. 経営陣を監督する

社長や他の経営陣がきちんと仕事をしているか、会社に不利益になることをしていないかをチェックします。「経営陣の監視役」です。

3. 組織を運用する

取締役の役割・業務は会社によってまちまちですが、よくあるのは組織の運用です。営業組織の長、生産組織の長など会社にとって重要な役割を取締役として担います。

取締役の責任は重い

取締役になると「善管注意義務」、「忠実義務」、「競業避止義務」などの重い責任を背負います。

善管注意義務とは、「普通の人以上に注意深く、しっかりと仕事をしなさい」という義務。忠実義務は、「会社の利益を最優先に考えて、自分の利益を優先してはダメ」という義務です。これらは法律で定められており、怠って会社に損害を与えた場合、損害賠償を求められることもあります。最近は企業の不祥事が起きると、取締役の責任が厳しく問われるケースが増えているので、プレッシャーの大きい役職と言えるでしょう。

取締役はクビの可能性がある

また社員と大きく異なる点の一つが「解任のされやすさ※」です。正社員の場合、労働基準法によって解雇が厳格に制限されており、会社が一方的に社員を解雇するのは困難です。正当な理由がない限り解雇は無効なため、正社員は長期間安定して勤務できます。※任期満了の退任含む

しかし取締役は株主の決議があれば、いつでも解任することが可能です。業績不振や株主からの信頼失墜があれば、解任されるリスクがあるということです。株主の決議というと「株主が複数人で集まって決議するイメージ」を持つかもしれませんが、会社によっては過半数以上の議決権を社長や創業者が持つ場合があります。そのような場合、単独判断で取締役の解任が可能で「株主であるオーナー社長が他の取締役を解任する」、「創業者などのオーナーが社長を解任する」などが可能です。 取締役は大きな権限を持つ反面、その地位は社員よりも不安定になります。「ハイリスク・ハイリターン」なポジションと言えますね。

取締役の任期は1年

会社法では上場企業などの公開会社における取締役の任期は1年と定められています。これは株主が毎年の株主総会で取締役を選び直すことができるようにするためです。一方、非公開会社では2年が原則となっていますが、どちらの場合も定款で短縮することは可能です。しかし実際には同じ人が何年~何十年も取締役を続けるケースが珍しくありません。特に創業者やその関係者、大株主などは長期間にわたって取締役を務めることが多く見られます。長く在任する取締役がいる理由としては、再任が可能なため何度も再任し、長い期間在任する場合があります。

代表取締役は特に長い

代表取締役の任期も取締役と同じく1年が原則です。ただし代表者の場合、他の取締役より格段に責任が重く依存度も高まるため、継続しやすくなります。また中小企業の場合、代表取締役は株主(オーナー社長)である場合が多く、また会社の借金の連帯保証をしている場合もよくあります。そのため非常に長い期間で代表取締役を務めることが非常に多いです。中小企業の場合、代表取締役を退任する際は連帯保証の問題もあり、子供、もしくは親族に代表を引き継いでいきます。なので世襲せざるを得ない状況で、小さい会社で子に引き継げない場合は解散を選択するケースもあります。

【事例】フジテレビ日枝氏は長期在任

在任が長い例として、フジテレビの元会長日枝氏の事例があります。日枝氏は40年以上にわたって役員級のポジションに就き、長きにわたり”ドン”として影響力を及ぼしていました。

1988年に社長に就任し2001年には会長となり、2025年まで取締役相談役として在任していました。上場企業で創業者でも大株主でもない人がこれほど長期間にわたって在任した事は非常に珍しいです。まさに「テレビ業界の重鎮」といった存在です。

社外取締役とは?

「社外取締役」は、その会社の「外部の人」が就任する取締役のことです。 社外取締役は「その会社や子会社で働いたことがない取締役」のことです。社内の人だけで経営していると、どうしても身内の論理が働いたり、都合の悪いことが見過ごされたりしがちです。そこで利害関係のない外部の人に客観的な目で経営をチェックしてもらおう、というわけです。企業の不祥事を防ぎ、経営の透明性を高めるためです。

2015年の改正会社法の施行で社外取締役の要件が厳格化され、上場企業では最低1名の社外取締役を置くことが義務とされました※。2015年以前でも多くの会社が社外取締役を設置していましたが、義務ではありませんでした。※厳密には「上場企業、かつ大会社」の場合。

また東京証券取引所の要件としては、プライム市場では原則は取締役の1/3以上を独立社外取締役にする必要があります。 つまり一般消費者がよく知る大企業では、独立社外取締役を原則1/3以上設置する必要があるということです。

社外取締役の役割

社外取締役の主な役割は以下の通りです。

- 独立した立場から経営をチェックする

- 株主など外部ステークホルダーの視点を経営に反映させる

- 利益相反が起きていないか監視する

取締役のよくありそうな質問

取締役の「よくありそうな質問と回答」です。

Q1: 取締役が他の会社で社員として働くのは問題ない?

法的には問題ありません。親会社の取締役が子会社で社員として働いたり、グループ企業間での兼務はよくあることです。ただし、利益相反にならないよう注意が必要で、また社員として働く会社の就業規則で兼業が禁止されていれば、その規定に従う必要があります。

Q2: 取締役には労働基準法は適用されない?

取締役は雇用契約ではないため、労働基準法の適用外となります。労働時間や残業代の規定は原則適用されません。

ただし、取締役は実質的に労働を担う「使用人兼務役員」が多く存在し、「使用従属関係」がある場合は労働基準法が適用される場合があります。つまり仮に社長から「君は取締役だから毎日15時間働くように」と無茶な指示が出されて問題が発生した場合、労働基準法を根拠にできる可能性があります。

Q3: 取締役は12時出社15時退社でも問題ない?

会社や役割によります。取締役は従業員ではないため、常勤の取締役でも12時出社15時退社するケースは十分に考えられます。異常なことではありません。ただし短時間勤務の結果、業績が落ちるなどの問題が発生した場合は責任を問われる可能性があります。「自由度が高い分、結果に対する責任も重い」というわけですね。

Q4: 取締役は何名までOK?

法律では取締役の上限は設定されていません。そのため理論上100人など大人数を取締役にすることも可能です。ただし一般的には大企業でも取締役は10名~20名程度になることが多いです。会社規模に応じて多くなる傾向があります。

Q5: 取締役に賞与(ボーナス)はある?

取締役の報酬は基本的に固定報酬がメインで、一般社員のような定期ボーナスは通常ありません。役員賞与の有無や割合は会社によります。会社の業績が好調な際には特別賞与や業績連動報酬が支給されることもあります。「頑張った分だけもらえる」というよりは、「会社全体の成果に応じて」といったイメージです。

Q6: 会社が不正を行っていた場合、取締役が責任をとることはある?

はい、あります。取締役は会社の事業と従業員を監督する立場なので、会社で不祥事や法令違反が起きた場合、責任を問われます。社内での評価ダウンはもちろん、損害賠償を求められたり、ケースによっては刑事責任まで問われることがあります。「知らなかった」では済まされないのが、取締役の重いところですね。

また社員と比べると「取締役個人が損害賠償の対象になりやすい点」も注意すべきです。一般的に損害賠償請求は会社にされる事が多いですが、取締役に問題がありそうな場合は取締役個人に損害賠償請求される場合があります。

例:

- 組織的な著作権法違反

→ 社内処分、辞任、損害賠償請求、取締役の逮捕 - 販売商品への劇物混入で消費者被害

→ 社内処分、辞任、損害賠償請求、取締役の逮捕 - 提供した製品・サービスの致命的欠陥

→ 社内処分、辞任、損害賠償請求

Q7: 従業員一人が悪事を働いていた場合、取締役が責任をとることはある?

はい、あります。従業員が悪事を働いていた場合、基本的には本人が処分を受け、取締役は監督者としての責任を問われる可能性があります。責任の可否や重さはケースバイケースです。

例:

- 従業員が自宅で偽造紙幣を作って逮捕され退職した

→ 会社業務と無関係のため、取締役の責任は通常なし。 - 従業員が大麻販売のリーダー格的な存在で教唆罪で逮捕された

→ 会社業務と無関係のため、取締役の責任は通常なし。 - 経理部の従業員が会社のお金1億を私欲のために使った

→ 「組織やチェック機能の欠陥、会社の財産消滅」などから取締役が責任を取る可能性がある。 - 外国人の契約社員がスパイであることが発覚し逮捕、世間から強い非難を受けた

→ 会社のイメージダウンになり、取締役が責任を取る可能性あり。

Q8: 取締役の収入は高い?

会社(特に会社の規模)によって大きく異なります。上場大企業では年収数千万円から億超えもある一方、中小企業・ベンチャーでは数百万円程度と一般的なサラリーマンとそれほど変わらない場合も多いです。また代表取締役と取締役では大きな差がある場合が多いです。代表取締役には大きな責任があるためです。

Q9: 取締役の報酬を10億円程度にすることはできる?

はい、できます。実際に10億円以上の役員報酬がある会社は存在します。巨大企業の一部の会社、外国人経営者を招聘する会社では破格の報酬が支払われることがあります。ただし会社が大きく莫大な利益が上げている会社でも役員報酬がさほど高くない会社も存在し、報酬の高さは会社の価値観やご本人の成果により大幅に異なります。

その他、大きな決定権を持つ創業社長の場合、報酬は1億円以下で控えめにし、株式の配当金として数十億円以上を受け取るケースも存在します。配当金の場合、100億を超えるケースもあり、莫大です。お金の受け取り方は様々なんですね。

Q10: 取締役の報酬を12万円にすることはできる?

はい、取締役は社員ではないため年収12万は設定可能です。社員の場合、どんな不良社員でも年収12万は設定できませんが、取締役は雇用契約ではないため不可能ではありません。年収12万では貯金がないと生活できないですね。

Q11: 会社が上場した場合、取締役もリッチになれる?

株式を保有していたり、ストックオプションを多く付与されているとリッチになれる可能性があります。ただし新規上場するベンチャー系企業は社長が圧倒的多数の株式を持っている場合が多く、社長以外の取締役は想定以上に少ない場合が多いです。つまり、上場でリッチになるには会社の黎明期に共同創業する必要があります。また「創業時に手伝った社長の知人の元取締役Aさん」と「会社が軌道に乗った後、大手から来た優秀な取締役Bさん」では元取締役Aさんの方が多くの株式を持っている場合が多いです。タイミングって大事ですね。

Q12: 取締役は副業はできる?

利益相反取引にならなければ副業は可能です。

例えば、広告費を発注することを条件に、広告代理店からコンサルティング費用として報酬を受け取った場合、利益相反となってしまいNGです。ただし副業でコンサルティング業務を行う過程で、会社から広告費を発注することが合理的と判断して決裁した場合、利益相反とは言えず、判断は難しいところです。会社へのメリット状況やパワーバランスによっても判断は変わるでしょう。

Q13: 社長が死んでしまった場合、ナンバー2の取締役が社長になる?

社長が死んでしまった場合、必ずしもナンバー2の取締役が社長になるとは限りません。社長を任命するのは株主だからです。オーナー社長の場合は配偶者や子孫に議決権が移ることになり、そこでの判断が”すべて”です。ナンバー2が昇格する場合もあれば、親族が突然社長になる場合もあるでしょう。社長が”雇われ社長”だった場合は、オーナーである株主が新社長を決めます。また単独株主で決められない株主構成の場合は取締役会、株主総会などで次期社長が協議・選任されます。その場合、ナンバー2が昇格する可能性が高くなります。

Q14: 重要な取締役が全滅した場合はどうなる?

旅行先などで重要な取締役が全滅した場合、「社長が死んでしまった場合」と同様で基本的に株主が社長・取締役を選任します。体制が整った会社の場合は、「大株主」、「社外取締役」、もしくは「社外取締役と大株主」で協議を行い、社長・取締役を選任します(臨時株主総会が開催される可能性もあります)。 また社内事情に詳しい人が経営陣に必要な場合、社員が取締役になる可能性もあります。

Q15: 会社が倒産した場合、会社の借金を取締役が背負う必要はある?

連帯保証をしていなければ、会社の借金を背負う必要はありません。ただし、会社の倒産と同時に連帯保証を引き継ぐ必要性が生じた場合は、借金を背負うことになります。

会社の借金は個人の借金と比べると桁違いに大きい場合が多く、非常に大変なことです。連帯保証のハンコを押すときは慎重になった方がいいですが、親族の場合は拒否が難しいケースはあるでしょう。

Q16: 取締役が業務遂行困難になった場合、クビになる?

はい、取締役の場合、解任される可能性があります。社員で業務に支障が出る場合、役割変更や働き方変更など促す必要があり、簡単には解雇はできませんが、取締役の場合は異なります。取締役は雇用契約ではないため、解任される可能性があるのです。そして会社を辞めた後は他の会社の取締役になる場合もあれば、社員として転職する場合もあり人それぞれです。

Q17: 取締役は自分から簡単に辞めることはできる?

取締役の辞任は法的には厳格な制約はなく、基本的に辞任可能です。実際に、世間では経営方針の違いから急に辞任する例もあります。ただし、取締役は社員よりも格段に責任が重く重要な役割となるため、社員よりは辞めにくいのが一般的です。また契約内容によっては辞任が損害賠償の対象となる可能性があります。辞任はできるが、損害賠償請求されるケースはあり得るということです。

社員は労働基準法で厳格に守られており、簡単に辞められますし退社を阻止するための損害賠償は違法です。しかし取締役はそうではないため、社員より辞めにくい状況になることがあると言えます。

Q18: 取締役は何歳からなれる?

法律上、取締役の年齢制限はありません。ただし関連手続きには年齢制限がある場合があり、その場合でも保護者同意のうえで手続き方法を変えるなどすることで、未成年を取締役にすることは可能です。もし”ずば抜けた天才児”がいれば、大人顔負けの経営も十分可能でしょう。

Q19: 非常勤の取締役は何もしなくてよい?

会社によります。非常勤取締役の仕事は「稀に業務をするパターン」、「会議に参加するだけのパターン」、「ほぼ何もしないパターン」などがあります。いずれの場合でも役割に応じた責任と法的責任は発生します。また「ほぼ何もしないパターン」でもボードメンバーに加わることで、会社の印象がアップすることもあります。そのため、看板効果としても重要な存在です。

Q20: 取締役は議員に立候補できる?

できます。取締役が国会議員や地方議員に立候補することは法的に問題ありません。

ただし、当選した場合は注意が必要です。利益相反や職務上の制約により、実質的に取締役と議員の兼任が困難になる場合があります。特に議員としての立場を利用した利益取得は法律で厳格に禁止されており、兼任は倫理的にも問題があることを懸念し、立候補時、もしくは当選時に取締役を退任するのが一般的です。

監査等委員会設置会社とは?

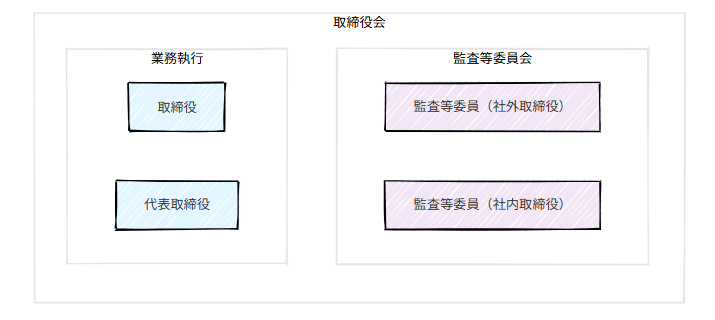

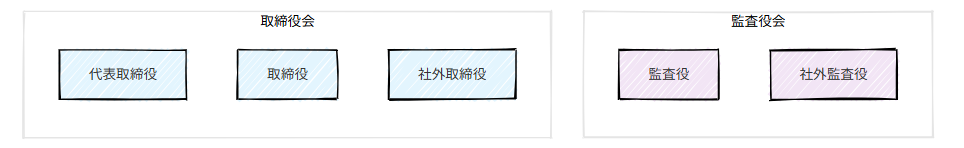

監査等委員会設置会社とは、名前のとおり「監査などの委員会を設置する会社」です。 日本の上場企業の多くは、長い間「監査役会設置会社」というガバナンス体制を採用してきました。しかし、企業統治をより強化するために2015年に「監査等委員会設置会社」という新しい選択肢が登場しました。「監査役会設置会社」は中小企業から大企業まで幅広く採用されていますが、「監査等委員会設置会社」は運用に手間がかかるため、規模の大きな会社が選ぶ傾向があります。この2つは名前がとても似ているので「あれ?同じもの?」と思われがちですが、実は全く別の制度です。

「監査等委員会設置会社」では、取締役会の中に「監査等委員会」という専門チームを作り、取締役の仕事ぶりをチェックする仕組みになっています。 この委員会は主に社外取締役で構成され、しかも取締役会で発言権だけでなく、実際に投票もできる権限を持っています。

監査等委員とは?

「監査等委員」とは、監査等委員会設置会社において、”監査などの業務を専門に担当する取締役”のことです。「監査のプロの取締役」というイメージです。監査等委員会は最低3名の取締役で構成され、その半分以上は必ず社外取締役でなければなりません。これは「身内だけでチェックしても甘くなってしまう」という考えからですね。従来の監査役との大きな違いは、監査等委員は「取締役」として取締役会に参加し、実際に議決権を持つということです。従来の監査役は取締役会で意見を述べることはできましたが、投票権はありませんでした。まさに「発言権から議決権への格上げ」といえるでしょう。

また監査等委員の任期は2年間で、一般の取締役(1年)よりも長めに設定されています。じっくりと腰を据えて監査業務に取り組んでもらうための配慮です。

監査等委員の主な権限

- 取締役の職務執行を監査する

- 取締役の選任・解任について株主総会で意見を述べる

- 会計監査人の選任・解任を決定する

- 取締役会での議決権を持つ

監査等委員会設置会社の例

「監査等委員会設置会社」は今や多くの企業が採用しており、上場企業だけでも1,800社以上が存在します。「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へと移行する事で年々増加してます。

例

上記のようにTX会社調査の「業績・財務レポート」ではガバナンス体制の種類が見れます。

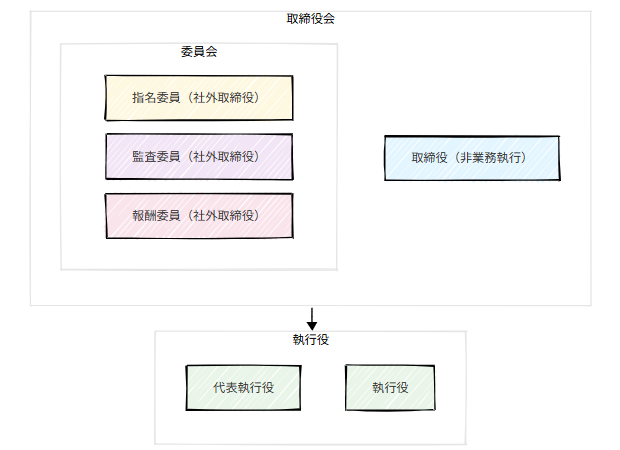

指名委員会等設置会社とは?

「指名委員会等設置会社」は、名前のとおり「指名委員会などを設置する会社」で、取締役会の下に3つの専門委員会(指名・監査・報酬)を設置する仕組みです。各委員会の半分以上は社外取締役が占め、実際の経営は「執行役」という専門職が担当します。アメリカの企業統治システムを参考にして作られた比較的新しい仕組みで、「取締役会は監督に専念し、実際の経営は執行役におまかせ」という、はっきりとした役割分担を目指して生まれました。

この制度の狙いは、会社の経営を「執行(実際の経営)」と「監督(チェック機能)」に分け、外部の目をしっかりと入れることで、より透明性の高いガバナンスを実現することです。「監査等委員会設置会社」に似ていますが、業務執行を明確に分離している点が大きく異なります。

指名委員会を運用するだけでは”指名委員会等設置会社”にはならない

また「指名委員会等設置会社」は「指名委員会などを設置する会社」ではありますが、単純に指名委員会を設置しただけでは「指名委員会等設置会社」にはなりません。「指名委員会等設置会社」は会社法で具体的な条件が定義されており、それらに沿えないと「指名委員会等設置会社」ではないということです。実際に「監査役会設置会社」で指名委員会を運用する会社も100社以上存在しており、それらの会社では指名委員会や報酬委員会などが存在するにもかかわらず、「指名委員会等設置会社」ではありません。

執行役とは?

「執行役」は、「指名委員会等設置会社」でのみ存在する役職です。よく混同されがちですが、「執行役員」とは全く別物です。執行役は法的に「取締役」とほぼ同じ位置付けで、会社法上の正式な役職です。一方、執行役員は各会社が独自に設ける役職に過ぎません。(執行役員については後述)

指名委員会等設置会社では、取締役会は「監督のプロ集団」になります。そして日々の経営判断や業務の実行は、執行役が一手に引き受けます。「代表執行役」は、一般的な会社の社長のような役割を果たしています。執行役は取締役と同じように善管注意義務と忠実義務という重い責任を負います。ただし取締役会からの監督を常に受けるという点で、通常の取締役とは少し立場が異なります。

指名委員会等設置会社の例

「指名委員会等設置会社」を採用する企業はまだ少数派ですが、上場企業では約100社存在しており、一部の大企業がこの制度を選択しています。

例

上記のようにTX会社調査の「業績・財務レポート」ではガバナンス体制の種類が見れます。また指名委員会等設置会社の場合、年収・報酬レポートページにて執行役の役員報酬が見れます。例:電通グループ

執行役のよくありそうな質問

執行役の「よくありそうな質問と回答」です。

Q1: 取締役と執行役の違いは?

取締役は一般的な株式会社の経営陣ですが、執行役は「指名委員会等設置会社」という特殊な会社形態でのみ存在します。執行役は業務執行に専念し、取締役会は監督に専念するという明確な役割分担があります。ただし一般消費者の視点では「代表取締役」と「代表執行役」の役割はほぼ同じです。名前が違うだけで機能は似ているんですね。

Q2: “執行役”は馴染みがなく、”執行役員”と勘違いするのはなぜ?

執行役がいる「指名委員会等設置会社」を採用する企業が少なく、「執行役」自体が世間で非常に少ないためです。その一方、「執行役員」は会社が自由に決められるため、採用する会社が多く世間でよく見かけます。 そのため「執行役」と「執行役員」を勘違いしてしまいます。

Q3: 取締役から執行役になることはある?

会社が「指名委員会等設置会社」に移行する場合、「取締役」が「執行役」に就任します。また「指名委員会等設置会社」導入済みの会社で、取締役が業務に集中するために執行役に切り替わることもあります。

Q4: 取締役と執行役は兼任できる?

はい、兼務可能です。一部の取締役と執行役が兼任をすることで、意思決定を迅速にすることができます。ただし兼任の濫用は「指名委員会等設置会社」の意義がなくなってしまう可能性もあります。バランスが大切ですね。※厳密には監査委員の取締役と執行役は兼任できない等の制約は存在します。

Q5: 取締役と執行役はどちらが権限が強い?

取締役と執行役は、監督と執行という異なる機能を担います。取締役会が重要事項を決定し、執行役がそれに基づいて業務を執行する関係です。

「会社の重要な決定権や人事権」で比較すると取締役の方が権限が強くなります。ただし執行役は事業実務に近く、事業に関する多くの権限を持ち、直接指示を出せます。双方役割が違うため権限の強さは比較しにくいです。一方が圧倒的に強い権限を持っていないため、不正や不適切な運用を排除しやすい仕組みと言えますね。

Q6: 指名委員会を設置するだけで指名委員会等設置会社になる?

説明済みのとおり「指名委員会等設置会社」にはなりません。紛らわしいですね。

執行役員とは?

「執行役員」は法律で決められた正式な役職ではなく、「各会社が独自に作った役職」です。会社法などの法的な枠組みや、ガバナンス体制(監査役会設置会社、監査等委員会設置会社など)とは一切関係なく、執行役員制度を導入している会社にだけ存在する「会社独自のポジション」ということです。先ほどご紹介した「執行役」とは全く別物です。

執行役員は一般的には各部門や機能ごとに配置されることが多く、「営業担当執行役員」「財務担当執行役員」「人事担当執行役員」といった具合に、それぞれの専門分野でリーダーシップを発揮し、役割・責任・昇進の過程は会社によって大きく異なります。

昇進パターンの例(現場から役員への道のり)

・課長 → 部長兼執行役員

・課長 → 部長 → 専務執行役員

・課長 → 部長 → 執行役員 → 常務取締役

・課長 → 部長 → 部長兼執行役員 → 専務取締役

・課長 → 部長 → 事業部長 → 代表取締役兼執行役員

・スペシャリスト → 専門執行役員

・スペシャリスト → CxO兼執行役員

執行役員は社員?

特に注目すべきポイントは、執行役員の多くが会社の正社員だということです。取締役が執行役員を兼務するケースも稀にありますが、執行役員には法的な定義がないため、社員でも取締役でもなれます。会社次第ではありますが、よくあるパターンとしては、正社員が執行役員になる場合が非常に多いです。

また執行役員の選任プロセスも取締役とは大きく異なります。取締役のように株主総会での承認は必要なく、取締役会や経営会議、場合によっては社長単独で決めることもあります。社内の手続きだけで完結するため、取締役の選任と比べると手続きが簡単である事が特徴です。

執行役員のよくありそうな質問

執行役員の「よくありそうな質問と回答」です。

Q1: 執行役と執行役員は同じ?

全く違います。「執行役」は「指名委員会等設置会社」の正式な役職で法的根拠があります。一方、執行役員は各企業が独自に設けた役職で多くの場合は”正社員”です。

Q2: 取締役と執行役員の違いは?

取締役は法律で定められた会社の役職で、株主総会で選ばれ経営を監督します。一方、執行役員は会社が独自に設けた役職で、基本的に従業員の立場のまま、管理者として業務を執行します。法的な位置づけが根本的に異なります。

Q3: 執行役員から取締役になることはある?

執行役員が取締役に昇進するのは一般的なキャリアパスです。ただし社員から取締役になることは雇用契約を終了し取締役になる手続きをすることになるため※、大きな変更になります。

※本体企業では執行役員(雇用契約)で、子会社で取締役(委任契約)になる場合もあります。

Q4: 取締役から執行役員になることはある?

取締役から執行役員への移行は稀です。主に「降格」「会社の体制変更」などで発生します。取締役は委任契約、執行役員は雇用契約(従業員)であるため、大きな切り替わりになることもあり稀なケースです。

Q5: 執行役員は株主総会で選ばれる?

いいえ。執行役員は法律上の役職ではないので、株主総会では通常選任されません。会社が独自に決める役職なので、選び方も会社次第です。

Q6: 成果が悪い場合、執行役員をクビになることはある?

はい、あります。ただし正確には降格であり、解雇ではありません。説明済みの通り執行役員の多くは正社員です。そのため、正当な理由なく成果が悪いだけでは解雇できません。ただし執行役員兼取締役の場合は取締役のため、解任の可能性はあります(一般的には任期満了の退任です)。

いかがでしたでしょうか。同じように見える役職名であっても、実際には果たすべき役割や責任の重さは大きく異なることをご理解いただけたのではないでしょうか。

なお本記事の内容はあくまで簡易的な説明に留まります。より詳しく、正確な情報は、弁護士や専門コンサルタントなどの専門家への相談を強くおすすめします。(執筆・監修:sharksniff)